久しぶりのエントリーです。2019年11月に転職してからバタバタしていましたが、そろそろ本職で得られた知見のうち、まとまっていないものを中心に今後も書いていこうかと思います。

さて、2020年2月26日から28日に東京ビッグサイトにて開催された水素・燃料電池展(以下「水素展」)に行ってきました。水素の活用は、ここ1年ほど転職先で追いかけているテーマの一つで、自社機関誌に論考を掲載したり、他社媒体に寄稿したりしています。

水素に関する本格的な話は本職のレポートで紹介するとして、ここでは水素展で感じたことや、見聞きしたことを紹介していきます。

やはりというべきか、新型コロナウイルスの影響で閑散としており、出展者もおくだけといったような人員を張り付けない対応が目立ちました。また、入場口にはサーモグラフィーカメラが設置され、体温が37.5℃以上ある人は医務室に連れて行かれる運用となっており、普段にはない物々しさがありました。

出展されていたものとしては、燃料電池車(FCV)に搭載される(とおぼしき)水素タンクが日欧中の自動車部品メーカーからいくつかありましたが、コストがかかる炭素繊維を使っていないものが散見されました。ただ、とある欧州自動車部品メーカーのブースで聞いたところ、技術開発サイドは強度や軽さの面で炭素繊維を推す声が強いとのことです(で、「○○さんの炭素繊維、高いんだけどねー」と言われるという(笑)。

また、印象に残ったものとしては、ヒュンダイ自動車から出展されていた「燃料電池で発電するEV用オフサイト充電器」があります。これは、工事現場で使われているような大型発電機サイズの燃料電池に、EV充電用のケーブルを取り付けたものです。

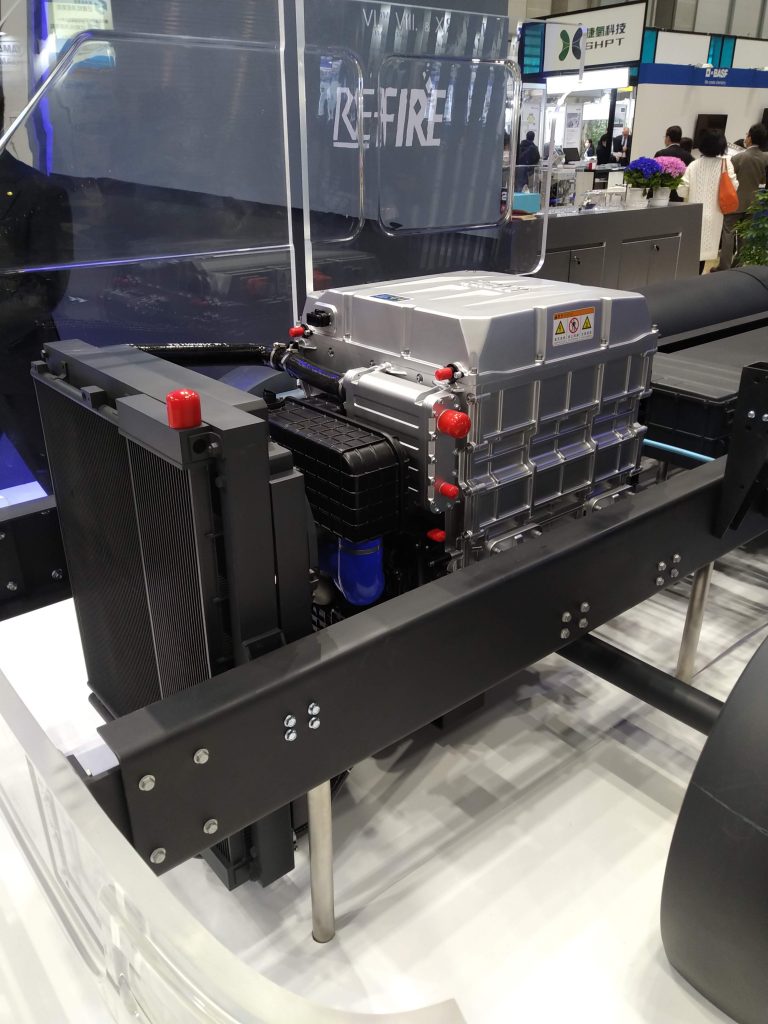

その他には、燃料電池ドローンやフォークリフト、水素充填機といった物に加え、水素向けの配管(パイプ、シール材)、P2G(Power to Gas、再エネ電力で水素を生成する手法)、さらには関連サービス(リーク検知など)などが実物ないしポスター展示されていました。また、トラックなど大型車両向けの燃料電池アプリケーションの展示も見られました。

今回の水素展、私が最も注目していたのが基調講演でした。本講演では、EUにおいて産学官連携で 燃料電池・水素技術の開発に取り組む Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU)の Bart Biebuyck 氏が、EUにおける水素活用の取り組みについて紹介しました。

講演の内容については詳細は省きますが、FCH-JUでは2020年の市場化に向けて、すでに20億ユーロもの資金を投じ、エネルギー(水素生成、流通、貯蔵など)、運輸(自動車、鉄道、海水運など)、クロスカッティング(規格策定、安全性確保、教育、啓発)の各分野における取組を進めているとのことです。二酸化炭素の排出量削減、新市場および雇用の創出などを図っています。

また、力を入れている取組として、EU版水素タウンともいうべき“H2 Valley”が挙げられます。これは、水素を地域ぐるみで活用しようとする EU加盟国の複数の都市・地域 に対し、FCH-JUの枠組みなどを活用して資金を投じ、水素利用アプリケーションの実装を進めようというものです。

そして、印象に残ったものとしては、学生から消防・救急・医療従事者にいたる幅広い教育・啓発活動を進めているということです。これは、水素に対する理解を深めてもらうだけでなく、水素が絡む事故の対応までも視野に入れたもので、「社会全体で水素を安心して使えるようにする」という考え方の反映といえそうです。

一方、FCH-JUの取り組みは特定の大企業だけでなく、中小企業も参加企業の半数を占めるとのことです。また、欧州単体での取り組むだけでなく、域外の国や企業、国際的な枠組みとも協力し、最終的に水素を使える環境を世界的に整えたいとしています(無論、規格作りなどで欧州がイニシアチブを握ることを想定している野田と思いますが)。

日本は、世界に先駆けてFCVの量産化を進めたり、世界初の官庁横断型の水素利用戦略である「水素戦略」を策定するなど、水素利用の先進的な地位を占めています。しかし、FCH-JUの取り組みに代表されるように、欧米中の国や企業も積極的に水素利用に取り組むようになっており、今後の日本の地位のみならず、水素が世界のエネルギーに占める存在感が大きくなっていくかどうか、注目すべきでしょう。